[本站讯]近日,化学与化工学院前沿化学研究院吴昊教授团队在MOFs用于电催化与储能材料研究中取得一系列新进展,相关成果均发表在国际期刊Angew. Chem. Int. Ed.,山东大学博士研究生王萧为研究论文“Metal-Organic Frameworks: Direct Synthesis by Organic Acid-Etching and Reconstruction Disclosure as Oxygen Evolution Electrocatalyst”的第一作者。山东大学博士研究生王萧、上海科技大学彭蒸为研究论文“Ligand Modulation in Metal-Organic Frameworks Derived Regenerable Oxygen Evolution Electrocatalysts”的共同第一作者。山东大学博士毕业生孙兰菊、浙江工业大学 Chongzhi Zhu为研究论文“Design of Ligand-Nonbridging Sites in Metal-Organic Frameworks for Boosting Lithium Storage Capacity”的共同第一作者。吴昊教授均为通讯作者,山东大学为第一通讯单位。

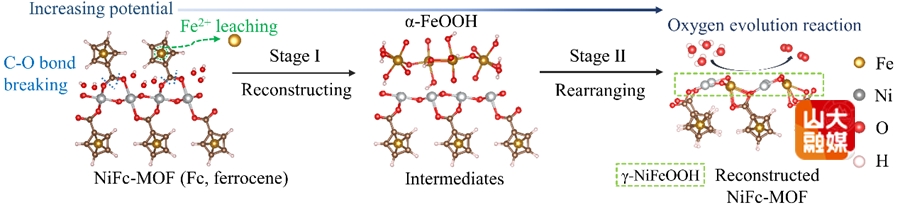

NiFc-MOF随电位变化的结构重构过程

析氧反应(OER)是水电解制氢的关键步骤,金属有机框架(MOFs)是一类有吸引力的OER电催化剂,但面临复杂的结构重构,导致构效关系不明确、稳定性欠佳等问题。为此,团队开发了一种有机酸刻蚀策略,实现了MOFs与导电集流体的共价键锚定(由于晶格失配,采用常规方法一般是物理接触),并发现MOFs与集流体的结合方式影响MOFs的重构行为。电化学原位拉曼光谱结果表明,随着阳极电位的增大,依次形成NiFc-MOF → α-FeOOH → γ-NiFeOOH。重构后催化剂展现出优异的OER活性(过电势低至130 mV,连续测试144小时,性能几乎无衰减)。密度泛函理论(DFT)计算表明,重构后的催化剂在吸附*OH或*OOH中间体时具有更高的M-O成键态占有率,在*OH吸附体上表现出更多的局域电子,因此能增强中间体吸附,降低速率能垒。

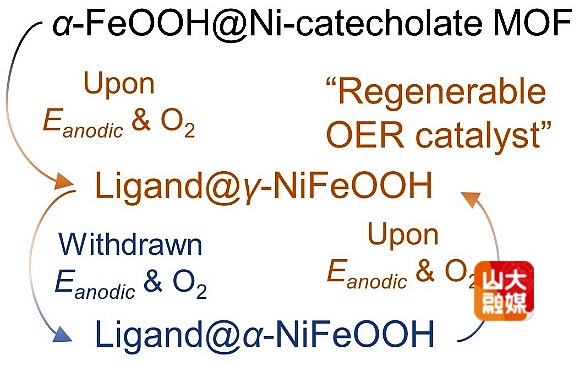

MOFs基“易再生”OER催化剂的设计

团队设计了一种α-FeOOH包覆的镍-儿茶酚酸MOF复合材料(FeOOH@Ni-CAT)。在OER过程中,该材料动态转化为配体锚定的γ-NiFeOOH活性相;停止反应后,又能逆转为稳定α相,具有“易再生”特性,循环使用384小时性能无明显衰减。通过原位光谱和理论计算发现,MOF配体不仅增强氧中间体吸附,还促进电子离域,降低决速步能垒。该设计使MOFs基催化剂兼具高性能与长寿命,可适配风电、光伏等间歇性能源驱动的电解系统,为理性设计高效、稳定OER催化剂提供了新思路。

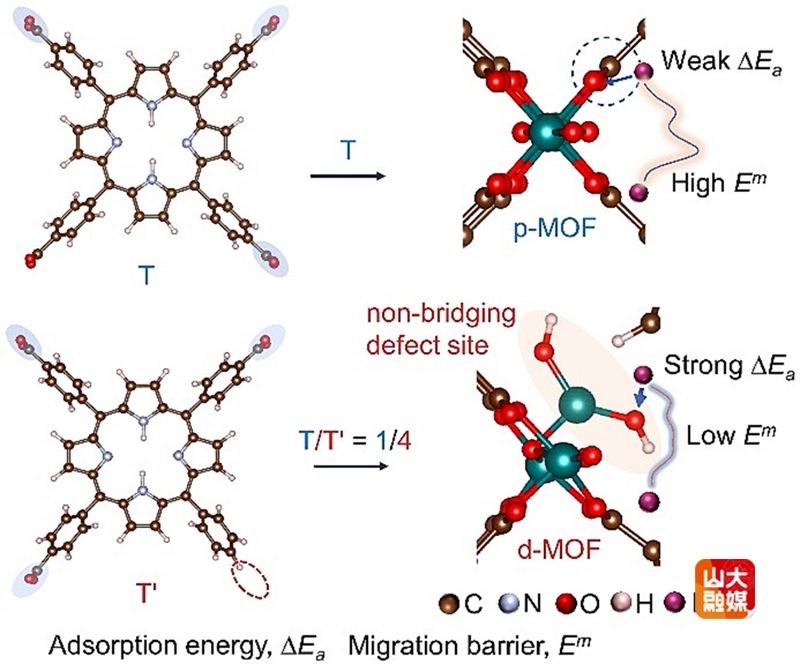

非桥接缺陷位点MOFs的构建

另一方面,由于配体与金属节点的完全配位(饱和配位),导致MOFs作为电极材料在储能中的应用滞后。团队通过设计同源的、缺失桥接功能的配体分子,实现了MOFs中的非桥接缺陷位点的精确构筑:由中四(4-羧基苯基)卟啉配体的完全桥接,形成原始MOF(p-MOF);而由同源配体三(4-羧基苯基)卟啉引入,获得含有非桥接缺陷的MOF(d-MOF)。XAS光谱和Low-dose透射电镜验证了d-MOF中非桥接缺陷位点的存在,并揭示了其清晰的局部结构。DFT计算表明,d-MOF中的非桥接位点显著增强了Li+吸附能,降低了Li+迁移能垒。因此,d-MOF表现出了远超p-MOF的锂存储性能,该项研究凸显了利用非桥接缺陷调制MOFs开发高性能锂离子电池的潜力。