凛凛冬日,我背上行囊,踏上了前往巴黎的求知与探索之旅。

初入巴黎政治学院,我便被美丽的校园所吸引。古老的建筑错落有致,绿树成荫,我在这里开启了为期三周的课程学习。

前两周,我沉浸在“Introduction to International Affairs”课程中。授课老师深入浅出,还提供了丰富的预习材料。虽然我一开始面临着不小的语言障碍,幸运的是,同组的两位非洲同学积极帮助了我,用更简单的语言向我讲解,并鼓励我作为小组发言人站上讲台。在他们的帮助下,我终于逐渐跟上了节奏。随着时间的推移,我愈发积极主动,课堂上开始勇敢回答老师的提问,并主动提出自己的见解,在知识的海洋中尽情遨游。

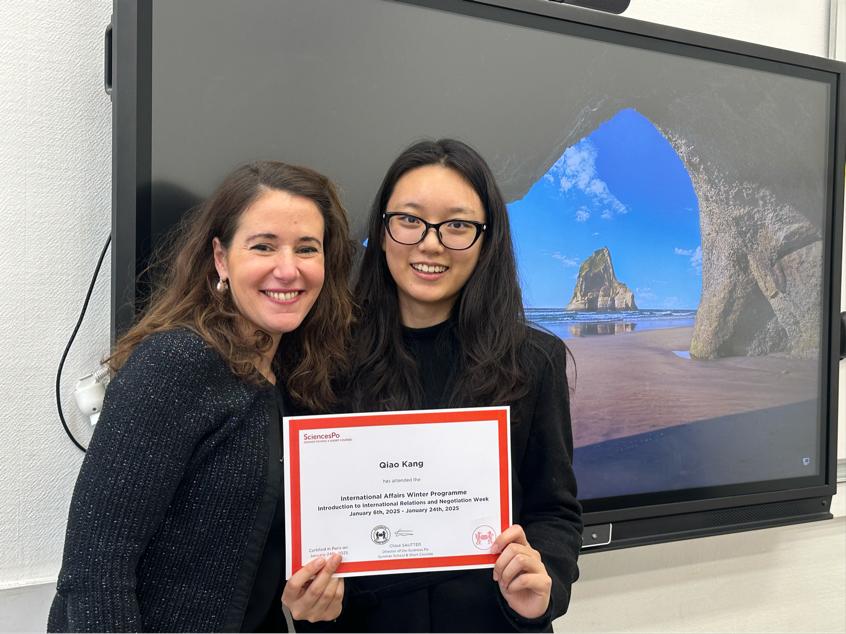

最后一周的谈判周模拟训练,将理论知识与实践紧密结合起来。我们围绕气候问题被分成不同的集团,目标是在百年内将全球温度上升限制在2℃之内。我与同学们分组协作,在模拟的谈判场景中各展身手,锻炼了沟通、协调与应变能力。在这个过程中,我不仅收获了丰富的知识,还与同行的同学们结下了深厚的友谊。我们一起讨论问题、攻克难关,在相互学习中共同进步。

除了紧张的学习,我们还在课余时间一同参观了许多周边的文化场馆。欧盟博物馆内的一件件展品与详实资料,让我了解到欧洲联盟的发展历程与意义;联合国教科文组织庄重而肃穆,承载着人类对文化传承与教育发展的追求;而卢浮宫里的文化瑰宝跨越时空,让我感受到人类创造力的无穷无尽。奥赛博物馆内,印象派画作色彩斑斓,莫奈笔下的光影变幻,雷诺阿画中人物的生动神态,展现了那个时代艺术家们对美的理解;罗丹美术馆里,《思想者》的深沉思索、《青铜时代》的栩栩如生,让我领略到雕塑艺术的韵味;橘园美术馆中,莫奈的《睡莲》系列画作让人仿佛进入一个静谧的水世界。

学习之余,我住在青年旅馆,有幸与来自世界各地不同背景的舍友们相遇相知。我和来自荷兰的女孩交流,听她讲述自己的生活、信仰与习俗;生活在德国的伊朗姐姐分享了自己的故事,用行动鼓励身边的朋友勇敢追求自由,告诉她们哪怕身为女孩也能突破束缚;埃塞俄比亚的女生则向我们讲述她环欧洲旅行的经历,她的家人分散在各国,每到一处都能找到家的感觉。

我也向她们分享了中国的生活和习俗,介绍了我们的社会以及人与人之间的关系。我们围坐在一起谈天说地,在不同的文化背景中相互理解、产生共鸣。当伊朗姐姐因要回德国上班而即将离开时,我用试香水的小卡片写下“海内存知己,天涯若比邻”送给她。“这就是我如此爱旅行的原因。”她说。

这段巴黎之旅,是知识的积累,是文化的碰撞,更是心灵的成长。当归国航班划破云层,我摸到书包侧袋的鹅卵石——那是凡尔赛宫花园的纪念。三周时光教会我的,不仅是国际关系的理论框架,更是在文化差异的激流中保持思考的锚点。或许真正的全球视野,正在于听懂不同声音背后的生命律动。舷窗外,云海正漫过子午线,而我的笔记本里,已悄悄长出跨越东西半球的年轮。